PPバンドの締め方解説。手締めと機械締めの違いは

- PPバンド

大型で大量の貨物を固定するため、小ロットでも壊れやすい荷物を補強するためなどに利用されるPPバンド。丈夫で耐久性に優れる梱包材ですが、その分柔軟性に欠け、しっかり締め付けるのは難しいものです。そこで、ストッパーを使った手締めのやり方、大型貨物や一度に大量に締め付ける場合の機械締めのやり方について、解説していきましょう。

ストッパーを使う手締めのやり方

手動でPPバンドを固定するには、バンドストッパーが必要です。ストッパーには、

- ポリプロピレン製

- 金属製

の二種類があり、金属製ストッパーの場合には専用の締め付け機が必要になります。

プラスチック素材のストッパーの締め方

プラスチック製ストッパーは人力で簡単に固定ができて便利です。頑丈かつ機械を必要としないのがメリットなので、ダンボールなどの結束に向いている。ですが、失敗してしまうとバンドが緩んで固定の意味がありません。

手の力だけでバンドを締める方法です。

- まずバンドを手前に折り曲げます。折り曲げた部分をストッパーの穴に下から通します。

- バンドの輪にストッパーの角(足のように2本着いています)を折り入れます。

- 荷締めしたい荷物にバンドを渡し、先程と反対のストッパーの穴に、バンドの先端を下から上に折り曲げて通し、角を折り入れます

- 下のバンドを抑えて上のバンドを引っ張ればいくらでも強く締めつけることができます。

これで荷物の締め付けが完了しました。ですが、このままだと締め口部分のストッパーが邪魔になり、同じロットの箱の積み上げがうまく行かないかもしれません。

そのため、ストッパーが荷物の側面に当たるように固定しましょう。

金属製ストッパーは意外と強度が弱い

金属製ストッパーは、薄いシールが筒状になったものです。バンドをシールに通し、加圧機で押し付けて固定します。

ですがこのやり方では、プラスチック製ほど強く固定できませんし、意外とすぐすり抜けてしまうデメリットもあります。

そのため、プラスチック製で固定できるものをわざわざ金属のストッパーで荷締めする必要はないと言えます。

機械締めに使う機械の種類

手動でバンドを締める場合でも、機械を使うことで更に強力に引き締めが可能です。

また、ひとことに機械締めと言っても様々な種類があります。一つ一つ見ていきましょう。

引締め機

PPバンドをセットし、レバーを前後に動かすことで、適度な強度に引張ることができる道具。俗称として『ガッシャ』などと呼ばれることもある。重なった部分は専用のシールで止める。

結束機

振動によってテープを溶かし溶着させる。テープそのものを直接張り合わせることができるので、ストッパーが不要な点がメリット

封緘機

金属製のPPバンドシールを閉じるために使うもの。扱いは引き締め機より簡単だが、先述のように強度が低いことが難点

摩擦溶着機

梱包物に合わせて溶着時間、引き締め力を調節できる。汎用性が高く、大規模な輸送システムを運用する場合に便利

自動梱包機

ベルトコンベア上で機械が自動的に荷締めを行う。1分間で数十個単位の梱包が可能。オペレーターの労力削減のメリットがある。

大質量出荷の場合のPPバンドの使い方

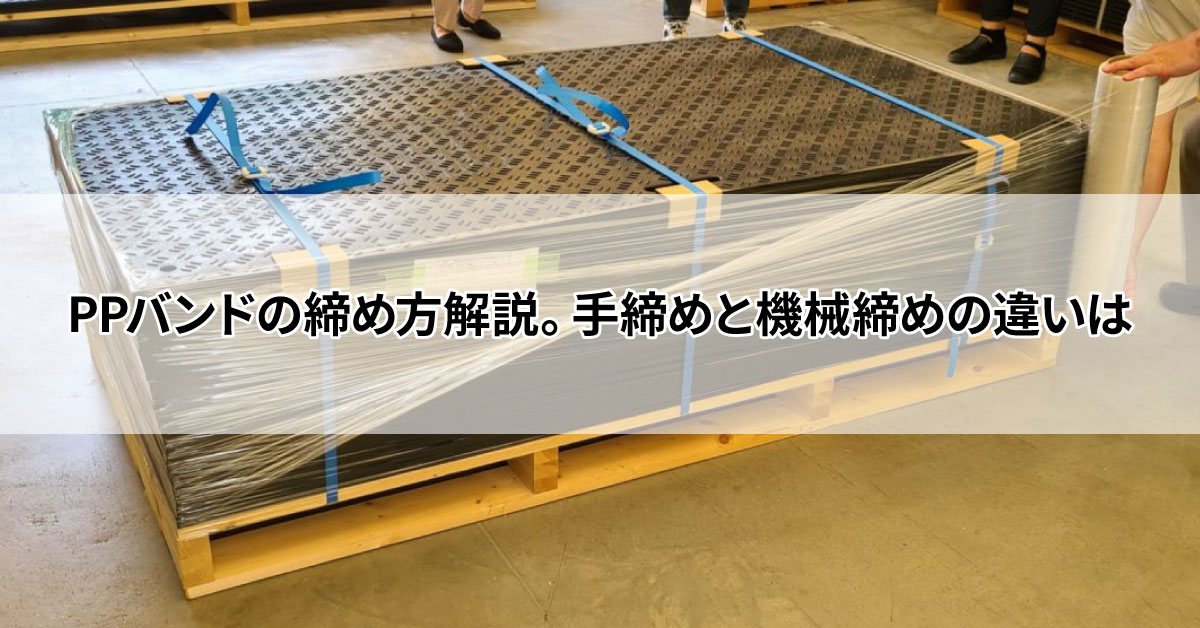

貨物が大型かつ長重量の場合は、固定するだけでは出荷がスムーズに行えません。例えば工事現場などに使われる敷板わ10枚配送する場合は、パレットに乗せた状態でパレットごとPPバンドで固定するのが安全かつ効率的です。

また、固定する場合の荷物のズレを防ぐために、工業用ラップなどで一度くるんでからバンドを通す方法も用いられています。

まとめ・大きさと重さで使い分ける締め方

小型で軽く、段ボールのように強力の低い荷物なら手締めが向いています。引き締め機を使えばより小さな力で強度を上げることができるでしょう。

大きく重く、大量の荷物を荷締めするには、溶着やシステム化など機械を使う方が事故や労働力を減らせることが出来て有益です。

家庭で個人的な荷物を発送するならプラスチックストッパーで対応できます。企業単位の物流を管理するとなると、さらなるシステムの効率化を求めなくてはいけません。荷物の固定は物流効率化に欠かせない物だからなのです。

PR:PPバンドなら敷板ネット

昨今、PPバンドは輸入に頼っているところが大きいです。世の中が手に入りにくくなる商品でもあります。敷板ネットで販売しているPPバンド「グリーンライトバンド」はPPバンドを回収し、再生したPPバンドをバンドを販売しています。そのため、販売価格の高騰や一定の生産ができている商品です。ぜひご覧ください!